À medida que as viagens marítimas aconteciam,

os mapas europeus registavam novas terras, ilhas e mares, recortavam acidentes

ao longo dos litorais, redesenhavam continentes, incorporavam nomes exóticos,

recalculavam distâncias, acrescentavam lagoas, cabos, penínsulas, montes e rios,

desvendando para a Europa aquela parte oculta do globo. Os mapas medievais

destinavam-se ás bibliotecas da nobreza e do clero. Eram mapas teológicos sem qualquer compromisso com a representação real do espaço, não servindo

para quem desejava orientar-se para viajar por oceanos e buscar terras

novas.

As superfícies

terrestres, consideradas pouco importantes, eram deixadas em branco ou decoradas

com bandeiras, brasões, castelos ou retratos de reis.

A cartografia moderna começou no século XV, quando o uso de vários

instrumentos de navegação, como o astrolábio, a bússola, a balestilha e o

quadrante, melhoraram a orientação em alto mar. De cada vez que uma viagem

acontecia, os mapas incorporavam as novas descobertas. Os mais precisos faziam o

sucesso de novas viagens. Os reis da época consideravam alguns tão importantes

que os tratavam como segredo de Estado.

A partir de 1500 começaram a aparecer

na Europa os primeiros mapas retratando as terras novas que os navegadores

europeus acabavam de encontrar pelo mundo. Esses primeiros mapas foram muito

irregulares – alguns eram bem aproximados da realidade, outros não passaram de

tentativas grosseiras.

Os mapas italianos eram considerados os

melhores durante o século XV e metade do século XVI, graças aos seus cartógrafos

que eram ao mesmo tempo artistas e cientistas, e ao grande poder econômico e

cultural que a Itália desfrutava nesta época. Os primeiros foram feitos no

estilo portulano, desenhados sobre rosas-dos-ventos e cobertos pelas linhas de

rumo a partir delas. Com o passar do tempo, ficaram comuns os mapas com

projeções também. Apesar dos progressos realizados pela cartografia, os mapas

náuticos ainda apresentavam, no final do século XVI, uma grande dificuldade para

os navegantes: as linhas de rumo, isto é, as que partem das subdivisões da

rosa-dos-ventos. Eram retas quando desenhadas no papel, mas, quando aplicadas a

rotas reais, na esfericidade da Terra, ficavam destorcidas.

|

A partir do século XIII, quando o comércio voltou a ter importância novamente na Europa, transformando o Mediterrâneo num agitado mar comercial, houve a necessidade de criar um tipo de mapa que pudesse orientar os navegadores. Estes novos mapas, chamados Portulanos, criados pelos navegantes italianos, foram elaborados pelos próprios pilotos ou por cartógrafos que se baseavam nas informações fornecidas diretamente por eles. Os portulanos eram desenhados geralmente em peles de carneiro e preocupavam-se só com os litorais, que eram marcados com o máximo de detalhes e informações. A divulgação desses primeiros mapas sobre a América foi possível graças à invenção da imprensa pelo alemão Gutemberg, na primeira metade do século XV. Nos primeiros anos de existência, esta nova invenção não teve muito sucesso por causa da grande quantidade de analfabetos na Europa e dos temores da Igreja, que precisou primeiro de decidir se o livro impresso poderia ser considerado digno de ir para os altares. Porém, as suas grandes qualidades, como praticidade, baixo preço, rapidez de produção e facilidade de acesso, acabaram por impor-se logo, surgindo várias casas impressoras na Europa. Muitas destas casas dedicaram-se a publicar mapas devido à sua grande procura.

A maioria dos primeiros mapas sobre as novas

terras foi de tamanho reduzido e acabamento de pouca qualidade mas depressa se tornaram tesouros

da humanidade.

A solução foi encontrada pelo cientista e cartógrafo holandês Gerardus Mercator, que conseguiu inventar um sistema de projeções onde as relações entre paralelos e meridianos eram verdadeiras em qualquer lugar do mapa. Foi ele quem reduziu o Mar Mediterrâneo às suas reais proporções, além de incluir todos os mares e terras recém descobertos. A produção holandesa de mapas afirmou-se como uma das melhores, e provavelmente a melhor do mundo durante a segunda metade do século XVI e especialmente durante o século XVII, o século de maior poderio da Holanda. |

Mostrar mensagens com a etiqueta Mapas. Mostrar todas as mensagens

Mostrar mensagens com a etiqueta Mapas. Mostrar todas as mensagens

quarta-feira, 19 de setembro de 2012

Os Mapas

domingo, 19 de fevereiro de 2012

Encontro de povos

Em tempos, apresentei uma mostra bibliográfica integrada num projecto mais amplo subordinado ao tema “O ENCONTRO DE POVOS", com a colaboração dos meus queridos colegas Professor António Vilhena (pesquisa) e Professora Lourdes Sendas (montagem).

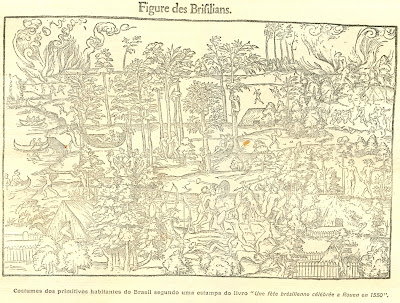

Aqui ficam, alguns apontamentos dessa actividade, com a indicação da obra a que pertencem, evidenciando particularidades desse “encontro”. Pretendo, acima de tudo, motivar para a sua leitura e consulta. A maior parte das ilustrações aqui apresentadas foram retiradas da excelente e apaixonante História da Colonização do Brasil.

Cada uma destas notas (a bold) que se seguem, estava colocada junto da obra respectiva, de forma a que todos os visitantes pudessem dela ter uma ideia e, sobretudo, desejar folheá-la, apreciá-la e senti-la.

-Descrições riquíssimas de Frei Bartolomeu de Las Casas, tanto dos índios perante os descobridores a caminho das Canárias, como das condições climatéricas em que o fizeram e do ambiente natural que encontraram!

-A missão essencial dos povoadores, no tocante aos indígenas, era trazê-los à fé cristã. Referem-se casos em que houve “excelentes relações” e “estreito convívio” nesse encontro de povos (página 180 e seguintes). “Além dos colonos que se alistavam nas expedições povoadoras (…), havia, também, uma parte importante da população europeia, caso dos degredados e criminosos homiziados”.

História da Colonização do Brasil, volume III.

Gilberto Freyre, O Luso e o Trópico.

Monumenta Henricina

“Manuscrito de Valentim Fernandes”

Os Tombos de Ceilão (1927)

Luís Vaz de Camões, Os Lusíadas

Maria Vitalina Leal de Matos, ed. Verbo, 2003, pp.51/2. Tópicos para a leitura de Os Lusíadas.

Luís Vaz de Camões, Os Lusíadas.

Luís Vaz de Camões Os Lusíadas.

Org. Jaime Cortesão, Carta de Pêro Vaz de Caminha.

Fernão Mendes Pinto, Peregrinação, v.II, páginas 165 e 166.

Fernão Mendes Pinto Peregrinação, v.II, páginas 240-247.

A.H. de Oliveira Marques, História de Portugal.

A.H. de Oliveira Marques, História de Portugal.

Pe. Alexandre Valente de Matos, Dicionário Português –Macua.

Conferências de Consiglieri Pedroso.

Portugal no Mundo (1967).

Damião de Góis, Crónica do Felicíssimo Rei Dom Manuel

Dicionário Honaiss da Língua Portuguesa

Wenceslau de Morais

Parti à descoberta de livros que se debruçassem, de alguma forma, sobre a diáspora dos portugueses a partir do século XV, obviamente, relacionada com o período da Expansão Marítima e Descobrimentos.

Procurei, seleccionei e analisei obras fantásticas e, em cada página e em cada autor, ora a descoberta ora a redescoberta. Fascinantes!

O mistério do encontro, os medos, alegrias, o exotismo dos costumes, línguas, o quotidiano das gentes nunca vistas, as suas crenças e o seu sentir, a sua arte, sabedoria, o encontro com a diferença e com o desconhecido.

Que maravilha aquelas descrições, as narrativas, os desenhos e mapas, os testemunhos, relatos e as reflexões que provocavam!

Apaixonadamente, revisitava a História, a Literatura, a Geografia, a Antropologia, a Sociologia, a Psicologia, a Astronomia, as Ciências da Natureza! E perdia-me no meio de cores e sabores, sons e emoções, horas e horas de puro prazer com as palavras escritas por quem delas se abeirou, também, para nos ensinar. Porque nada é melhor do que o conhecimento.

O conhecimento da Vida e do Homem no seio das Ciências Sociais e Humanas, na perspectiva de um diálogo multidisciplinar e humanista cada vez mais desejável, porque as desigualdades continuam e o racismo também.

(Clicar em cada imagem para ampliar e apreciar estes fantásticos documentos!)

-Descrições riquíssimas de Frei Bartolomeu de Las Casas, tanto dos índios perante os descobridores a caminho das Canárias, como das condições climatéricas em que o fizeram e do ambiente natural que encontraram!

Curiosamente, aborda o tipo de relações que se estabelecem entre cristãos e indígenas, evidenciando-se, nestas, a violência, a morte: “(…) matando las gentes que no les habian offendido em nada (…)”- página 221/2.

Vale a pena ver todas as ilustrações, belíssimas, de Roque Gameiro e, ainda:

página 77 - estampa com o modelo da máquina do Mundo.

página 121 – mapa de Juan de La Cosa (1500), com as Antilhas e o litoral da América.

página 175 – carta de navegar de Cantino (1502).

numa da páginas iniciais (s/número) – assinatura /dedicatória do Ministro da Educação Nacional, Carneiro Pacheco, referindo-se ao Liceu de Setúbal.

-Fascinante, excepcional, a CARTA DE PÊRO VAZ DE CAMINHA, página 86 à 89. A forma como ele nos retrata o povo de Porto Seguro! Apaixonante!

Interessantíssimas as descrições e os pormenores sobre o encontro de guerreiros tupiniquins com os navegadores do Atlântico!

Sentimo-nos, verdadeiramente, nesse momento único! Um misto de espanto, medo e fascínio pelo desconhecido!

Veja-se, também:

página 99 - fac-simile da última página da Carta de Pedro Vaz de Caminha, com a sua assinatura.

página 145 – gravura / uma missa no Brasil.

página 237 – mapa / a África Meridional.

História da Colonização do Brasil, vol. II.

-Na página XXIV, o autor considera que “a colonização europeia da América é o conflito ininterrupto entre a civilização e a Natureza”. Considera, também, que o português foi “o mais morigerado e humanitário, embora tenha recorrido frequentemente à violência, como os espanhóis e os britânicos”.

Faz descrições violentíssimas e com um tal realismo que chega a referir-se (página XXV) à “ferocidade animal daquelas lutas exterminadoras e ritos canibalescos (…)”. Aborda, ainda, a escravatura, o povoamento e as execuções (página XIX e seguintes).

Vale a pena observar as gravuras apresentadas: retratos, fortalezas, povos encontrados, lutas, navios, execuções e mapas de então.

História da Colonização do Brasil, vol. III.

Aborda-se a condição das pessoas …índios…escravos… conforme se mostra, por exemplo, nas páginas 177 e seguintes.

Veja-se, nas páginas 125 e 126, uma carta fac-similada dando grandes poderes ao capitão-mor e a quem ficasse em seu lugar.

-Leitura muito interessante! O autor, por exemplo, no capítulo XVII, fala de métodos portugueses de integração de povos autóctones e de culturas diferentes da europeia num complexo novo de civilização: o luso-tropical; no capítulo XV, refere-se ao Infante D. Henrique como pioneiro de uma política social de integração de não-europeus no sistema luso-cristão de convivência.

(Nota: a Constituição de 1822 tinha no seu artº 20º:”a Nação Portuguesa é a união de todos os portugueses de ambos os hemisférios”).

-Na obra Monumenta Henricina, respeitante aos anos de 1446 a 1448, encontramos, por exemplo, uma descrição interessantíssima (página 36 e seguintes) da luta dos navegadores portugueses contra os indígenas.

-No Manuscrito de Valentim Fernandes vale a pena observar as gravuras sobre mapas apresentados, por exemplo, a seguir à página 230, com as Ilhas de Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe, Fernando Pó, Santa Helena…

Apresenta “(…) documentos que provam a coragem sublime de uma nação que venceu os oceanos para poder realizar o sonho de um império colonial gigantesco (…)” focando, também, “(…) aqueles que em vez de cuidarem do interesse da grande mater e do rei, cegos pelo vil egoísmo e pela sede de ouro e das riquezas esplandecentes do oriente, se esqueceram do nome português (…) destruíram, por acções detestáveis, crueldades horríveis, o vasto império lusitano que havia sido fundado (…)”.

-Na página 56 e seguintes, há referências à forma como os habitantes das aldeias pagavam tributos aos senhorios que lhes concediam as terras para seu sustento.

(Nota: o Tombo informa sobre antigos tributos que os portugueses mantinham com grande vantagem para a Fazenda Real).

-A viagem de VASCO DA GAMA À ÍNDIA, acção central de OS LUSÍADAS, visava dois objectivos: dilatar o império português, dominando do ponto de vista territorial e comercial, e implantar a religião cristã no prosseguimento da já velha cruzada contra os seguidores do islamismo.

Era uma missão providencial, desde o mítico aparecimento de Cristo a D. Afonso Henriques antes da batalha de Ourique (canto III, 42-54).

Facilmente se compreende que todos os que representavam impedimento à concretização do plano de D. Manuel fossem, naquela época, praticamente desprovida de consciência dos direitos humanos, alvo de um tratamento hostil, tão hostil que hoje nos escandaliza.

-Num ancoradouro da costa ocidental africana, Fernão Veloso, marinheiro bravo e fanfarrão da armada do Gama, depois de perigosamente atacado por autóctones, refere-se-lhes como “cães”! (canto V, 35, v.7), mostrando uma desrespeitosa sobranceria, relativamente à “bruteza” dos indígenas africanos.

Em consequência das ciladas com que, na costa oriental africana (Ilha de Moçambique e Mombaça) e em Calecut, os nativos tentaram destruir a armada portuguesa, é frequentemente realçada a imagem dos infiéis movidos pela “manha e falsidade” (canto IX, 1,3). Neste caso, trata-se do “ódio ao inimigo religioso, quando ele se torna um obstáculo às actividades que constituíam o principal objectivo político (o estabelecimento de relações comerciais com o oriente e a criação de um vasto império) ou religioso (a evangelização dos povos que desconheciam o cristianismo”.

-Os Indianos viam perigar os seus interesses comerciais devido à acção de desconhecidos que professavam uma religião diferente.

Os naturais de Melinde, que acolhem a frota de Vasco da Gama com grande cortesia e entusiasmo (canto II, 72 e seguintes) e até lhe dão um piloto para os ajudar na travessia do Índico até Calecut, são alvo dos maiores elogios, o mesmo acontecendo com Monçaide, um mouro que, no contacto com os Portugueses, se revelou na Índia de grande simpatia e utilidade (canto VII, 24-41 e canto IX, 5-7).

-AS REACÇÕES FACE AO OUTRO, quer dos Portugueses quer dos naturais das várias regiões onde estes iam chegando, eram determinadas, não exclusivamente mas, acima de tudo, por critérios utilitários, em especial, de natureza económica, por interesses materiais, pela fatal omnipotência do “metal luzente e louro”, que Camões denuncia nas estâncias finais do canto VIII da sua epopeia.

-Dos muitos aspectos importantes da CARTA DE PÊRO VAZ DE CAMINHA (1500), dois merecem referência especial: o fascínio dos Índios pelos objectos (“cascavéis e manilhas”) que lhes mostra Nicolau Coelho e os pormenores com que, embevecidamente, esses mesmos Índios aparecem descritos, em todo o colorido esplendor do seu exotismo, a par da quase angélica nudez das moças, “bem moças e bem gentis”.

É o olhar europeu que, pela primeira vez, se extasia face aos habitantes do Novo Mundo.

Interessante: fac-símile e transcrição na folha 4 e texto em português actual nas páginas 230/1.

-Fernão Mendes Pinto (1510?-1583) deixou, do seu peregrinar pela China, registo de muitos usos e costumes que lhe causaram espanto. O modo como é descrita a criação de patos (“adens”) torna-se particularmente apelativo, uma vez que os processos utilizados na mesma fazem lembrar o das chocadeiras eléctricas e os comedouros em série nos aviários actuais.

-No reino da China, segundo Fernão Mendes Pinto, o governo, para auxiliar todos os deficientes (“aleijados das mãos”, “aleijados de péis e de mãos”, “mudos”, etc.) e pessoas desamparadas (“mulheres públicas” velhas e doentes, “moças órfãs”, “homens pobres e de bom viver”), punha em prática “ (…) a grandíssima ordem e maravilhoso governo que tem este Chim rei”.

Isto reflecte-se bem na existência, por toda a parte, de celeiros com “mantimentos para que a gente pobre não padeça necessidades”.

-“O sistema de colonização, quando existia, visava sempre converter o africano num português”. O autor refere que os contactos entre portugueses e africanos foram quase totalmente unilaterais, e que os portugueses resistiram sempre a deixar-se influenciar por raças e civilizações que havia por atrasadas e, consequentemente, inferiores.

Aborda, também, a penetração portuguesa, o sistema de colonização e a escravatura (página 130 e seguintes).

-Entre outros aspectos, aborda-se, nas páginas 486 e seguintes, a evangelização e condição dos índios e “pretos” que, segundo o autor, foi sempre baixa.

Encontramos, mais uma vez, a referência ao lado missionário e evangelizador no encontro destes povos.

Fala, igualmente, da escravatura negra, sobretudo a importação de escravos de África para o Brasil, baptizados antes do embarque.

Nota: ao lado da página 324, podem ver-se mapas com os principais estabelecimentos portugueses na Ásia, no século XVI.

-Em 1974, ainda continuava tão actuante e viva a secular causa missionária dos Portugueses em terras de Moçambique que, nesse mesmo ano, o Pe. Alexandre Valente de Matos publicou este Dicionário Português-Macua, com o objectivo principal de facilitar o apostolado cristão junto das tribos macuas.

Pretendeu, também, contribuir, para que os europeus, encarregados de desempenhar funções não religiosas, dispusessem de um auxiliar linguístico que lhes facilitasse as relações com as referidas tribos.

Curiosa é a página 50, por apresentar várias palavras do campo lexical de religião.

-No IV Centenário da chegada à Índia, uma conferência sobre a influência dos Descobrimentos Portugueses na História da Civilização (1898).

-Para além de gravuras muito interessantes, por exemplo, na página 144, sobre a primeira cidade fundada no Ultramar Português (Ilha de Santiago, Cabo Verde), abordagens relativas aos Portugueses em África, Ásia, Oceânia e América.

-Damião de Góis (1502-1574), sublinha a cruel conduta do rei D. Manuel quando, em 1497, na sequência do édito de expulsão de judeus e mouros, publicou uma lei obrigando a retirar os filhos com menos de 14 anos aos seguidores do judaísmo que, não querendo converter-se à fé cristã, teriam de sair de Portugal.

Tal crueldade levou muitos desses judeus a matarem os filhos e até a suicidarem-se, e suscitou, nos próprios cristãos, tal piedade e misericórdia, que estes esconderam em suas casas muitas crianças judias, desobedecendo às ordens régias.

-Defensor incansável dos índios, o Pe. António Vieira (1608-1697) escreve do Maranhão (Brasil), em 4.4.1654. uma interessante carta ao Rei D. João IV. Nela, depois de dar a conhecer ao monarca que os governadores portugueses não obedecem às suas disposições legais, relativamente às populações autóctones, refere que uma das causas de morte de muitos índios, ao serem arrancados às suas terras, é a falta de mantimentos necessários ao seu sustento.

Pe António Vieira, Cartas (I)

-Graças ao contacto com as terras que descobriam e/ou dominavam, e com os povos que, em seguida, iam colonizando, os Portugueses incorporaram progressivamente na sua língua vocábulos, do mesmo modo que termos do Português passaram a fazer parte de idiomas de povos distantes como os Japoneses e os Indianos, entre outros.

No Japão, por exemplo, adoptou-se a palavra portuguesa “tempero”, dando-lhe a pronúncia “tempura” e designando, com ela, um prato feito com camarões e legumes panados e fritos.

Os Indianos, por sua vez, perfilharam o vocábulo português “casta”que, depois de “aplicado às castas da Índia, (…) se estendeu a todas as línguas modernas com o sentido de classe social sem mistura e sem contacto com as demais”.

-Poeta dolorosamente experimentado em andanças por terras portuguesas do oriente, Bocage (1765-1805) deixou dos habitantes de Goa uma imagem em que avulta a vaidade sem limites.

Obcecados em exibirem fantasiosas genealogias de grande antiguidade e pretensas riquezas de vulto, os Goeses não passavam, no entanto, de pelintras cheios de presunção.

Bocage, Sonetos

-Wenceslau de Morais (1854-1929), o “grande orientalista da literatura portuguesa moderna”, apaixonado pelo Japão, dedicou várias páginas à mulher japonesa. Não a achando bela, julga-a “a mulher mais gentil do mundo”, com os seus mil encantos”, “ondulante como a serpente”… uma sedutora irresistível!

-Fascinantes, os álbuns fotográficos sobre Moçambique (África Oriental Portuguesa), com imagens riquíssimas tanto do ponto de vista etnográfico como do ponto de vista arquitectónico e colonial!Legendados. Vale a pena folheá-los! (a capa de um deles é aqui publicada).

quarta-feira, 11 de janeiro de 2012

O Humanismo - As Navegações

(Clicar nas imagens para ampliar e apreciar estes fantásticos documentos)

|

| Homem vitruviano, de Leonardo Da Vinci |

O historiador suíço Jacob Burckard, na sua monumental obra Die Kultur der Renaissance in Italien, defendia em 1860 que com o Renascimento Clássico nas cidades italianas, entre os séculos XV e XVI, se abrira uma nova Idade na História das sociedades humanas. Aquele historiador associava ao Renascimento uma autêntica revolução nas formas de sociabilidade, de pensar, de conceber a arte, de agir e de ser, acrescentando que o pano de fundo dessa transformação era o "regresso" à Antiguidade Clássica, cujo brilhantismo fora ofuscado pela "noite" da Idade Média.

As ideias de Burckard rapidamente ganharam defensores. Muitos dos seus seguidores começaram, então, a estudar o movimento cultural que, em traços largos, acompanhou o renascer da cultura clássica: o Humanismo.

Nesses estudos era dada especial atenção a um novo tipo de intelectual – o humanista – que fora aparecendo ao longo dos séculos XV e XVI; versado em latim, grego e por vezes hebraico, tradutor de textos clássicos ou preceptor de príncipes. Contudo, na discussão que se seguiu, não foi possível estabelecer de forma consensual um conceito de «Humanismo» e «humanista», na sua dimensão sociológica, cronológica e cultural. De certa forma compreendem-se as razões de tais dificuldades, pois é necessário ter presente que, afinal, a Idade Média nunca perdeu em definitivo o contacto com a cultura clássica, tendo inclusive assistido a dois "Renascimentos": entre os séculos VIII-IX (Renascimento "carolíngio"); e outro de contornos mais vastos, nos séculos XII-XIII (acompanhando o renascimento urbano, o aparecimento das universidades, a tradução de inúmeras obras clássicas a partir de Toledo).

No entanto, nos séculos XV e XVI, vai assistir-se a um redobrado interesse pela cultura clássica, com entusiasmo acentuado nas ricas cidades mercantis italianas. O movimento atinge o âmago da sociedade, moldando os hábitos e os gostos, a mentalidade e o pensamento dos grupos sociais mais prósperos. De facto, o Humanismo Renascentista foi operando uma viragem mental, muitas vezes em oposição declarada ao período que lhe antecedeu (Idade Média), apresentando como alternativa o exemplo do mundo greco-latino. Para muitos intelectuais desse período, tratava-se de retornar a uma civilização superior à sua. E o regresso às "fontes" gregas e latinas fazia-se, agora, expurgando os excessivos comentários e adulterações de que muitos textos enformavam desde as primeiras edições medievais, vertidas do árabe ou do hebraico.

Assim, enquanto copiavam e davam a conhecer os autores antigos, os humanistas aplicavam novas técnicas filológicas, apuravam o seu vocabulário clássico e desenvolviam disciplinas doutas como a gramática, a retórica, a poesia, a filosofia moral ou a história.

No preciso momento em que eram adaptados os modelos clássicos, muitas vezes como solução para os problemas contemporâneos, humanistas como Pico della Mirândola, Ângelo Poliziano, Marsílio Ficino, Leonardo Bruni ou Lourenzo de Valla proclamavam a dignidade do Homem, liam e traduziam, apaixonadamente, os mais famosos textos da Antiguidade e deslumbravam–se com a Civilização Clássica; noutro âmbito as navegações oceânicas coevas, espanholas e portuguesas, revelavam uma realidade geográfica, botânica, zoológica e antropológica desconhecida e que em muitos casos entrava em contradição com os escritos clássicos.

As viagens marítimas dos séculos XV e XVI precipitavam, dessa forma, um choque profundo entre os defensores do «Renascimento» da cultura clássica e aqueles que, diante das novidades trazidas pelos marinheiros, começaram a duvidar da superioridade do saber "antigo".

Do prelo das modernas tipografias brotavam as primeiras edições impressas da Bíblia e dos autores mais procurados: Aristóteles, Platão, Estrabão, Euclides, Arquimedes, Plínio, Ptolomeu, Discórides, Sto. Agostinho, Galeno ... adquirindo muitas destas obras uma divulgação extraordinária.

Digno de registo é o caso de Ptolomeu. Entre a primeira edição da sua Geografia em 1475 e o final do século XV seguiram-se sete edições, aumentando esse número para trinta e seis durante o século imediato.

A obra de Ptolomeu também nos pode ajudar a compreender o embate brutal entre a novidade, que soprava dos meios náuticos, e a transmissão da cultura clássica, essencialmente nos centros eruditos. Essa confrontação está patente na forma como é interrompida a edição da Geografia do alexandrino em 1490; a nova imagem do Mundo imposta pelas navegações na viragem do século XV foi implicando alterações no quadro mental europeu que são traduzidas nas "tabulae novae"(cartas geográficas actualizadas) que acompanham a reedição da Geografia ptolomaica em 1507, depois de dezassete anos ausente das editoras.

Uma nova mentalidade irrompia com base na explosão informativa que as navegações ofereciam. A "experiência" dos navegadores, abalando o prestígio dos autores clássicos (Macróbio, Estrabão, Plínio, Ptolomeu, Pompónio Mela, e de muitos outros), mostrava que a existência de uma zona tórrida no Equador era uma falsa ideia; que afinal existiam antípodas e imensas variedades de estrelas e de povos desconhecidos; e que a terra formava um único globo com os oceanos.

A observação directa (da realidade), por seu turno, adquiriu importância crescente numa época (séculos XV e XVI) em que o conhecimento herdado da Antiguidade Clássica e da Idade Média começa a ser rejeitado ou aceitado em função de um critério de "experiência", contrário à tradicional forma de "autoridade" implícita em antigos textos.

Em Portugal o Humanismo foi introduzido por mestres italianos: Mateus Pisano, Estevão de Nápoles e Cataldo Parísio Sículo. Este Humanismo é de início essencialmente literário, aparecendo relacionado com o poder político e cultural do rei/Estado. Importa, no entanto, referir que esta cultura humanista vai estabelecendo pontos de contacto com os Descobrimentos e o seu meio envolvente. Todavia, desponta na sociedade portuguesa um clima de confronto entre defensores e críticos da cultura clássica. Uma atitude mais céptica em relação às navegações e a crença na absoluta necessidade do conhecimento antigo sobrevive em humanistas fortemente influenciados pela realidade italiana: António Ferreira, Sá de Miranda, Francisco de Holanda e o estrangeiro George Buchanan; a elevação dos feitos dos "Modernos" a par da defesa da "ciência" herdada dos antigos, que possibilitara a empresa descobridora, era uma opinião defendida intransigentemente por homens com formação humanista, mas que estavam em contacto com o meio náutico e mercantil - marítimo: D. João de Castro (navegador e Vice-rei da Índia), João de Barros (feitor da Casa da Índia), Fernando Oliveira (piloto e tratadista naval) e Pedro Nunes (Cosmógrafo–mor); uma terceira posição, mais radical, que se regozijava com os feitos das navegações foi apanágio de Garcia da Orta (farmacêutico) e Duarte Pacheco Pereira (navegador).A cultura clássica continuou a desfrutar de inúmeros adeptos no seio da corte portuguesa, apesar de certas notícias adversas divulgadas pelos navios, que chegavam de longínquas paragens.

Os centros de cultura humanista multiplicam-se um pouco por todo o país – Braga, Évora, Vila Viçosa, mosteiros, colégios, Universidade, na própria corte : círculos de D. Leonor, da Infanta D. Maria e do Infante D. Luís. Se os Descobrimentos se opuseram, de certa forma, ao Humanismo pelo facto de mostrarem os erros de que muitas obras clássicas estavam eivadas, possibilitando um conhecimento concreto e directo de uma nova flora, de uma nova fauna, de um novo céu e de novas populações, não é menos verdade que o Humanismo teve um papel determinante na divulgação dos Descobrimentos.

Procurando saciar o interesse das elites, os impressores apostam forte desde início na divulgação das novidades carreadas pelas navegações, como se demonstra pelo exemplo do morávio Valentim Fernandes, estabelecido em Portugal. Um pouco por toda a Europa, os humanistas seguem com atenção e curiosidade o desenrolar da viagens oceânicas. Alguns deslocam-se aos portos ibéricos em busca de notícias. Em Portugal estiveram Martin Behaim e Hieronymus Münzer, dois alemães que ligam as navegações portuguesas aos centros de Humanismo na Europa Central. Outros casos houve em que foram humanistas portugueses a levar as notícias aos círculos eruditos (Pedro Margalho, o cosmopolita Damião de Góis, os bolseiros que estudavam nas várias universidades europeias tiveram essa papel) ou a verem as suas obras traduzidas ( João de Barros, Fernão Lopes de Castanheda, Garcia da Orta). A Europa culta dos Séculos XV e XVI tomava conhecimento, desta forma, do importante papel das navegações no despontar de um novo mundo científico.

Carlos Manuel Valentimhttp://cvc.instituto-camoes.pt/navegaport/novos_artigos.html

Bibliografia

ALBUQUERQUE, Luís, As Navegações e a sua Projecção Na Ciência e na Cultura, Lisboa, Gradiva, 1987.

ALMEIDA, Onésimo Teotónio de, "Portugal and the dawn of modern science" in Portugal – the Pathfinder. Journeys from the Medieval towards the Modern World. 1300-ca.1600, ed. George Winius, [S.l.], Madison, 1995, pp. 341-361. BARRETO, Luís Filipe, "Humanismo em Portugal" in Logos, Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, Vol.2, Lisboa- S. Paulo, Editorial Verbo, 1990, pp. 1217-1222.

GRAFTON, Anthony, New Worlds Ancient Texts, The Power of Tradition and the Shock of Discovery, Cambridge, Massachusetts, London, Harvard University Press, 1995.

HIRSCH, Elisabeth, "The Discoveries and The Humanists" in Merchants & Scholars- Essays in the History of Exploration and Trade, Ed. John Parker, Minneapolis, The University of Minnesota Press, 1965, pp.33-46.

HOOYKAAS, Reyer, "The Portuguese Discoveries and the Rise of Modern Science" in Boletim da Academia Internacional da Cultura Portuguesa, nº 2, 1966, pp. 88-107.

IDEM, O Humanismo e os Descobrimentos na Ciência e nas Letras Portuguesas, Lisboa, Gradiva, 1983.

MARTINS, Joaquim Pina, "Descobrimentos Portugueses e Renascimento Europeu" in Revista Española de Teologia, Vol. 44, fasc.2, 1984, pp. 383-392.

RAMALHO, Américo da Costa, Para a História do Humanismo em Portugal (III), Lisboa, I.N.–C.M., 1998.

quinta-feira, 3 de novembro de 2011

Batalhas da 2ª Guerra Mundial

Foi das piores da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), travada entre a Alemanha e a União Soviética e da qual saiu vitoriosa esta última depois de quase um ano de confrontos.

Considerada a mais sangrenta batalha da História, com 1,5 milhões de mortos, marca também o início da derrocada do nazismo, não só no território russo como também em toda a Europa.

Começou no dia 19 de agosto de 1942 com um ataque aéreo à cidade, cobiçada pela máquina de guerra alemã sobretudo por se tratar da principal zona industrial da região do rio Volga, local estratégico indispensável para a comunicação entre o Mar Cáspio e o norte da Rússia. Caso a ocupação de Estalinegrado se concretizasse, o avanço alemão até Moscovo estaria praticamente garantido. Mas os habitantes de Estalinegrado foram de uma força e coragem incríveis!

Segundo relatos históricos, até mulheres sem qualquer experiência de combate lutavam agora à frente das baterias antia-éreas. Muitos soldados atiravam-se para debaixo dos tanques alemães com granadas ativadas, prédios e locais públicos mudavam de mão várias vezes num único dia e os combates casa-a-casa eram frequentes, demonstrando quão sanguinária e encarniçada foi a disputa pelo controle da cidade.

O escritor soviético Konstantin Simonov (1915-1979) deixou-nos o seguinte relato sobre o cenário de Estalinegrado: “Todas as casas da cidade ardiam (...). Dia e noite a terra era sacudida por milhares de bombas e pela artilharia. Os destroços provocados pela explosão das bombas espalhavam-se pelas ruas e o ar enchia-se com o silvo dos projéteis. Os bombardeamentos nunca paravam.

Os que a cercavam tentavam transformar Estalinegrado no inferno da terra, mas era impossível ficar-se inactivo. Era preciso lutar, defender a cidade, apesar do fogo, da fumaça e do sangue. Era a única hipótese de se poder ficar vivo; era a única maneira que se tinha de viver.”

Hitler empenhou praticamente toda a sua força militar no leste para a conquistar, repetindo a estratégia habitual da “blitzkrieg” (guerra-relâmpago). Mas, com a incrível resistência oferecida pela população de Estalinegrado, o desgaste alemão tornou-se cada vez mais acentuado e, em Novembro de 1942, o exército soviético, comandado pelo general Chikov, iniciaria a ofensiva de retoma da da cidade, cidade martirizada com a violência indiscriminada da guerra, sobretudo contra civis, que sofriam não só por causa das armas como pelo corte de abastecimento de alimentos, agravado com a chegada do Inverno.

Com temperaturas adversas, exaustos, perdas de tanques, aviões e armas, o exército alemão continuava a resistir sob as ordens de Hitler, para quem a rendição era impensável.

A 2 de Fevereiro de 1943 começa a queda da Alemanha e acaba aquela que é considerada a mais feroz das batalhas da 2ª guerra mundial.

Subscrever:

Mensagens (Atom)